Luís Barreira

Natureza Morta, 1994

acrílico s/tela

60x40 cm

colecção particular

Luís Barreira

Natureza Morta, 1994

acrílico s/tela

60x40 cm

colecção particular

Luís Barreira, Green Vase, 1989

Acrílico s/tela

70X60 cm

Luís Barreira

malmequer, 1989

Paris

série: odegráfica

Fotografia / Poema

arquivo: 2019_06_09_NK2_5002

m a l m e q u e r

o malmequer

mal me quer

bem me quer, mal

me quer

bem-me-quer

o amor que despetala

o meu Bem, mal me quer.

Incrédulo

escuto o meu Bem

desnudar-se em bem-me-quer, mal-me-quer

o malmequer.

se o meu Bem me quiser

mal

deito-me com o malmequer

Poema, 1989 © anartchist

Mary Richardson

O único nu conhecido de Diego Velázquez: Vénus ao Espelho, 1647-51

Em 10 de Março de 1914 a pintura de Diego Velázquez, Vénus ao espelho (Toilet of Venus ou Rokeby Venus), foi atacada por Mary Richardson, desferindo-lhe sete golpes com um cutelo que quase destruiu, irremediavelmente, a pintura. Mary Richardson, uma mulher sufragista, haveria de justificar: “Tentei destruir a pintura da mais bela mulher na história da mitologia como um protesto contra o governo por destruir a Sra. Pankhurst, que é a pessoa mais formosa da história moderna”[1]. (Referia-se, supostamente, à sua companheira Emmeline Pankhurst que tinha sido presa no dia anterior ao acto perpetrado).

Diego Velázquez, Vénus ao espelho, 1647-51

Dimensões: 142x177 cm

National Gallery, Londres

Durante o século XVII, com endurecimento da Igreja Católica na formatação de uma moral saída da Contra-Reforma, a pintura do nu feminino fora desencorajada e a sua representação foi conotada com o pecado capital da Luxúria. A Inquisição espanhola através do Tribunal do Santo Ofício haveria de perseguir todas as imagens pagãs, assim como elencar, no Index Librorum Prohibitorum,todos os livros proibidos. A fogueira era o destino encontrado para as obras ou para os autores. Quanto muito algumas pinturas toleradas pelo carácter moralista e educativo (ver: Inferno no MNAA). É sabido que no período renascentista a representação clássica do nu foi hábil em transformar histórias mitológicas em prazeres libertinos dos seus promotores e ou dos coleccionadores. Nobres e Príncipes, Reis e Papas, desejosos de fama e glória vão patrocinar as artes fazendo representar-se, dissimuladamente, nas obras; quer pela orientação da encomenda introduzindo-lhes valores simbólicos alusivos ao seu estatuto social ou da sua família, quer mesmo pela própria representação sugerida, muitas das vezes, pelos seus traços fisionómicos das personagens envolvidas. O “Nascimento de Vénus” de Botticelli é uma obra paradigmática deste nosso ponto de vista: Vénus não aparece neste quadro somente como a deusa do amor e da beleza, é muito mais: é o modelo, a musa, a amante, do artista. Mas é também a paixão doentia do mecenas Juliano de Médicis que encomendou tal pintura: falamos da “La Bella Simonetta”, Simonetta Vespucci[1], a mulher por quem os homens morrem de amores. Botticelli continuou a utilizar o seu rosto como modelo ideal para as suas pinturas. A Vénus, deusa do amor e da paixão, começa a parecer-se com as suas amadas e amantes resvalando para aquilo que poderíamos chamar de “humanismo sensual”: um novo cânone de beleza. Este erotismo na intimidade, a partir do século XVII, vai emancipar-se e deixar ter cobertura somente em histórias da mitologia clássica passando a ser vivenciado na primeira pessoa. O quadro em apreço, Vénus ao Espelho, de Diego Velázquez não é uma pintura mitológica. É uma mulher – Vénus - que nos fita no espelho seguro por uma criança com umas pequenas asas empunhando alguns laços – Eros - amarrando-nos a uma cumplicidade concupiscente transformando-a em mito. Mito porque não conhecemos a sua identidade e preferimos apelidá-la de Vénus ao espelho de Velázquez. Não desejamos (queremos) saber se foi encomenda do famoso libertino, Marquês de Eliche, retratando uma das suas amantes; ou mesmo se se trata da Olimpia Trunfi amante de Diego Velázquez de quem teve um filho ilegítimo. A história deste quadro é a história da vida privada de colecionadores frequentadores da corte, de uma elite ligada ao poder, que alimentava a saciedade erótica da diplomacia a cobro de histórias mitológicas. Assim, este quadro ornamentou os espaços privados da Casa de Alba; pertenceu à colecção privada de Manuel Godoy juntamente com a Vénus de Urbino de Ticiano e a Maja desnudade Goya; foi levado para a Inglaterra e pendurada em Rokeby Park (de onde provém seu apelido Rokeby Venus) acabando por ser adquirida pela National Gallery, para mais tarde, em 10 de Março de 1914, ser seriamente danificada pela sufragista Mary Richardson.

Mas o que é que levaria Mary Richardson a cometer tal atitude? Mera luta política na defesa dos direitos das mulheres? Numa entrevista dada ao Sindicato Político e Social de Mulheres, em 1952, acrescentou que “não gostava do jeito como os visitantes masculinos olhavam para ela todo o dia[2]”.

Luís Barreira © 2007

BIBLIOGRAFIA

Lourdes Ortiz, Las Manos de Velázquez, planeta, 2006

Thomas Hoving (ex-director do Metropolitan Museum of Art), Masterpiece, 2015

[1]Antes de morrer, Botticelli pediu para ser enterrado aos pés de Simonetta.

[2]ibidem

[1]Prater, Andreas (2002). Venus at her mirror. Velázquez and the art of nude painting. Munique; Nova Iorque: Prestel. 133 páginas.

Uma escultura em mármore de um torso naturalista faz parte da colecção do Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa. Um corpo que se articula em ténues movimentos anatómicos sugerindo-nos movimento, acção. Uma harmónica proporção entre as partes em perfeita conjugação artística. Todo o realismo concebido é exaltado pela simetria. A ideia de perfeição é-nos dada pelo Naturalismo representado indo ao encontro do desejo de beleza. Um nu que reúne toda a poiesis grega. «O nu é uma invenção grega[1]».

Mas de quem é esta estátua?

A história deste torso exposto no Museu Nacional de arte Antiga começa muito antes da sua execução. Trata-se de uma cópia romana de uma outra atribuída a Skopas de Paros (século IV a.C.) realizada no auge do período clássico grego. A idiossincrasia artística e cultural grega passava pela busca incessante da perfeição, tendo o Homem como elemento aglutinador entre o terreno e o divino. A escultura referida é de Pothos, filho de Afrodite e de Hefesto (Vulcano). Como se de uma história terrena se tratasse Afrodite, deusa da paixão, do amor e do desejo, não gostava do marido por este ter deformações físicas (coxo) e pelo casamento ter sido mais uma vingança de Hefesto contra a sua mãe, Hera[2], do que amor-próprio. Mas não só. Sendo ela a deusa do amor (Afrodite) não poderia permanecer fiel permanentemente. A deusa entregou-se a muitos homens e deuses, com quem teve vários filhos: da relação com Dionísio teve um filho, Priapo, o deus da fertilidade; da sedução perpetrada por Hermes teve um outro filho, Hermafrodita; do silêncio e cumplicidade, na ocultação da infidelidade de Afrodite, Poseidon manteve uma relação amorosa com Afrodite e desse encontro nasceram duas filhas chamadas Rodes e Herophile; fruto de uma relação extraconjugal com Ares (Marte), Afrodite teve quatro filhos divinos, os erotes: Anteros, Eros, o cupido alado que sempre a acompanhava, os gémeos Hímero e Pothos[3]. Enquanto Eros era o deus do amor, da sedução, da afinidade que atrai dois seres, Pothos era o deus da paixão, do amor consequente, da paixão carnal…

Mas, talvez devêssemos analisar os pressupostos do pensamento Grego do ponto de vista do corpo poiético para melhor compreender a arte da Antiguidade Clássica que circunscreveu para todo sempre os pressupostos da arte ocidental. Da teogonia grega, da hierarquização dos diversos deuses e semi-deuses do Olimpo aos terrenos, em cultos tantos quanto as necessidades transcendentais o exigiam e concomitantemente em práticas religiosas pagãs onde o corpo é enaltecido por esse “amor grego” glorificado por alguns artistas e poetas que bradem as virtudes da beleza comparando-as com os feitos “homéricos[4]”, a arte Grega advém para o homem grego da educação do corpo integrando-o no mundo cultural de todos os Helenos. É certo que na Grécia dos séculos V e IV a.C., tais práticas tinham deixado de ser consideradas naturais. Contudo, não é de estranhar que Platão (428-347 a.C.) se insurja - na República - e mande expulsar, no seu entender, todos aqueles que por tais práticas possam contribuir para a desagregação da unidade social. Assim, para Platão, a aprendizagem tem o seu fundamento na imitação porque através dela forma-se o processo de identificação. Se se ensina através de fábulas, mitos, que são mentiras, corrompe-se e degrada-se, pelo objecto imitado, aquele a quem se ensina. Por isso, o poeta e o artista, porque principal fabulador e por ofender a sensibilidade ética através de emoções desregradas, sentimentos vis e acções vergonhosas dos heróis míticos, foi expulso do estado de Platão[5].

Como se pode conciliar a mimesis platónica e a praxis artística exaltando o corpo nomeadamente dos artistas Fídias, Míron, Policleto ou, mesmo, Skopas? É com Sócrates e Platão que começa a acusação do corpo. «O corpo impede de adquirir verdade e pensamento (...) enquanto tivermos o nosso corpo e enquanto a nossa alma estiver misturada com esta coisa má, jamais possuiremos suficientemente o objecto de desejo[6]». Ora o desejo é, para Sócrates, a verdade - logos. A distinção entre ser e aparência assume uma ruptura evidente com Sócrates e mais tarde com Platão. O olhar que vê o fenómeno perde a sua simplicidade primeira. A aparência passa a ser pensada como ilusão. A verdade deixa de estar no corpo presente (aparência) e passa a estar no corpo ausente (Ideia).

Neste sentido, a desvalorização dos artistas é mais notória e está evidenciada na “máxima” de que o artesão estava mais próximo da verdade do que o artista, e explica-a através da metáfora do carpinteiro que ao fazer uma cama, parte da Ideia para a essência, enquanto o pintor que a reproduz não faz mais do que imitá-la (essência). Assim o artista estaria mais afastado da Ideia do que o artífice cuja concepção platónica de Ideia assume um carácter absoluto numa dimensão tripartida: Verdade, Belo e o Bem.

Para Platão a Ideia (o Belo a Verdade e o Bem) era atingida pelo despojamento do domínio sensível e material e superando-o pela reflexão racional - o corpo ausente. Nesta ascese intelectual a “arte” só podia representar as aparências, mimesis, referindo as artes imitativas e representativas como téchne, já que elas eram do domínio do sensível - o corpo presente.

Contudo, a pintura e a escultura sendo artes da imitação, mesmo que fiéis à natureza do objecto retratado, resultam da exaltação do corpo presente, da sublimação das paixões que são meras ilusões temporais e não passam de meros distrates da razão.

À semelhança de Platão, Aristóteles, reduz a arte ao conceito mimético considerando a beleza da natureza superior à da arte. Por conseguinte, o Belo não é essência da arte. O realismo aristotélico contrapõe-se ao idealismo platónico[7] defendendo o prazer estético das obras de arte e que a beleza devia ser verosímil mesmo quando repugnante (feio) deveria ser motivo de representação. Mas, ao contrário de Platão, reserva o estudo da fantasia, como origem do pensamento, ao carácter psicológico defendendo a catarsis, libertação das paixões (função atribuída à tragédia), estando ligada à ideia de libertação das paixões para as melhor controlar. Em contraposição da formação do logos clássico a ascese do eros mitológico atingiu formas de devoção divina.

Assim, a arte é o resultado de uma análise da perfeição do corpo humano, o corpo clássico[8], que parte de uma conquista sobre o real sempre estruturada dentro da forma perfeita: o Cânone, a geometria que está no real, ou seja uma poética que glorifica a areté[9] do corpo humano e vê neste corpo a manifestação de um justo equilíbrio de números.

O corpo humano para o artista grego não é um modelo mas um módulo, o fenómeno em que o ser se manifesta, emerge e brilha. É ser, estar, aparecer. Por isso, o Cânone de Policleto não é um código estético. Não se trata de “criar” mas sim de “descobrir” - alétheia[10]. Não se trata de criar uma forma de beleza, pois a beleza não é exterior àquilo que manifesta. Trata-se de decifrar a lei do corpo humano, a proporção, a simetria, que esse corpo manifesta e que o insere na ordem do universo.

Os Gregos definiam de uma maneira rigorosa todas as noções de proporção, de medida, de composição e de ritmo, que fazem com que cada forma, arquitectónica ou escultórica, seja regida pelas leis do número. Segundo esta estética, todas as artes de um conjunto se acham entre si, proporcionadas por uma medida comum - o Cânone. A arte deve procurar a aparência desta ordem secreta que governa o mundo e que constitui a beleza, tal como a Filosofia (logos) se empenha em definir-lhes os princípios. A este corpo poiético, que tende, no seu termo, para a confluência do eros e do logos regido por uma razão que reduz todas as coisas à medida do homem, podemos presenciar nesta escultura clássica em análise (Torso de Pothos). Este classicismo traz consigo um valor de universalidade e de intemporalidade que faz com que a arte grega seja uma arte de referência.

Texto, extraído de Teorias da Arte, Mestrado 1998©Luís Barreira

Texto, Pothos, 2016©Luís Barreira

[1] Sophia de Mello Breyner Andresen, O nu na antiguidade clássica, Caminho,1992. p.13.

[2] Hera é a deusa das bodas, da maternidade, e das esposas, equivalente de Juno no mito romano. Irmã e esposa de Zeus é a rainha dos deuses, e patrona da fidelidade conjugal. Hera é geralmente representada ostentando na mão uma romã, símbolo da fertilidade, sangue e morte.

[3] Escritores clássicos tardios descrevem-no como um filho de Zéfiro (o vento do oeste) e Iris (arco-íris) para representar as paixões que vem com o amor.

[4] Um feito Homérico significa hoje algo de épico, grande, heróico, notável, retumbante: Os deuses arrebatados ¾ na Ilíada ¾ são feridos nas batalhas porque participavam com paixão nas paixões dos homens, sendo muitas das vezes autênticos cânticos ao amor entre os homens. Para ficarmos convencidos disso basta ler Homero.

[5] «Os Estados que longamente se mantiveram em boa ordem e bem governados, como o cretense e o lacedemónio, não tinham em grande conta os oradores. (...) O retórico do passado ¾segundo Montaigne¾ dizia que o seu ofício era fazer que as coisas pequenas parecessem grandes e como tais fossem julgadas. (...) Aríston definiu sabiamente a retórica como a ciência de persuadir o povo; Sócrates e Platão, como arte de enganar e lisonjear; e aqueles que isto negam na sua definição genérica, confirmam-no por toda a parte nos seus preceitos. Os Maometanos proíbem-na de ser ensinada às crianças por causa da sua inutilidade. E os Atenienses, ao tomarem consciência de que a sua prática, a qual gozava de todo o crédito na sua cidade, era perniciosa, ordenaram que a sua parte principal, que consiste em mover paixões, dela fosse retirada juntamente com os exórdios e as perorações». Montaigne, Ensaios, Relógios D’ Água, Lisboa, 1998. pp.147-148.

[6] Sócrates, Fédon, 66 a.

[7] Para ilustrar estas diferenças entre Platão a Aristóteles temos a pintura de Rafael Academia de Atenas onde podemos ver Platão apontar para o Céu, Mundo superior, das ideias (Idealismo) e Aristóteles apontar para a Terra, mundo sensível, da realidade (Realismo).

[8] Durante o período clássico são raras esculturas de nu feminino.

[9] Excelência, virtude.

[10] alétheia: verdade. A teoria aristotélica da verdade e da falsidade assenta na convicção de que a verdade não está nas coisas (Meta) nem no nosso conhecimento das substâncias simples (onde só é possível o conhecimento ou ignorância) mas sim no juízo, i. é, no conjugar de conceitos que não correspondem à realidade. in Dicionário de Termos Filosóficos Gregos, Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª edição, Lisboa, 1974.

Domingos Sequeira, A Adoração dos Magos, 1828

Créditos: Museu Nacional de Arte Antiga

Este magnífico quadro, A Adoração dos Magos, 1828, comprado recentemente pelo Museu Nacional de arte Antiga, em crowdfunding[1], foi pintado por Domingos Sequeira no exílio em Roma em 1828. Domingos Sequeira já havia estado em Roma, na Academia Portuguesa, com uma bolsa de estudo dada por D. Maria I, onde permaneceu desde 1788 até 1795, recebendo aulas de desenho e pintura por parte do mestre António Cavallucci. Reconhecida a sua obra pictórica por parte do poder político e religioso, o seu fervor Liberal levá-lo-á ao exílio em 1823. Impedido de regressar a Portugal, após a revolta da Vila-Francada[2] (27 de Maio de 1823) pondo termo ao “movimento vintista”, Domingos Sequeira acabou por se fixar em Roma (1826) realizando, por ventura, as suas três melhores obras pictóricas: A Adoração dos Magos, 1828; Vida de Cristo, 1828 e Juízo Final, 1830. Aos 69 anos morreu naquela cidade, sem nunca ter regressado a Portugal, encontrando-se sepultado na Igreja de Santo António dos Portugueses (Roma).

A Adoração dos Magos, uma das obras mais representativa do romantismo português é, sem dúvida, uma pintura singular. A minúcia do tratamento plástico das figuras deixando antever ainda um formalismo neoclássico, é contraposto por uma pintura onde as personagens se diluem na paisagem fazendo parte dela. Valorizada por uma estética poética e romântica, verificável no numeroso séquito, que assiste ao momento em que os reis Magos obsequiam o menino Jesus, a pintura de Domingos Sequeira ganha outra dimensão plástica. Toda a cena é composta por personagens saídas de contos das mil e uma noites — em voga e muito querido exotismo otomano por parte dos românticos —, fazendo-se transportar por camelos, por elefantes, alguns a pé empunhando uma sombrinha chinesa, outros trajando com os mais belos tecidos, diluindo-se na paisagem. A universalidade do acontecimento alcança uma outra leitura reforçada pelo desenho e pela plasticidade encontrada. Envolta numa atmosfera dramaticamente pintada (ao jeito de Turner), o céu adquire uma dimensão apologética da luz vinda do astro rei. A luz divina que é projectada dá enlevo à presença dos Reis Magos conseguindo, assim, uma ideia de “transcendência” em sintonia com o tema bíblico concentrando o olhar do observador no essencial: o nascimento de Jesus.

pormenor: A Adoração dos Magos

Texto, 2016©Luís Barreira

[1] Financiamento colectivo. Consiste na obtenção de capital para iniciativas de interesse colectivo através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, em geral pessoas físicas interessadas na iniciativa.

[2] Sublevação militar, encabeçada pelo infante D. Miguel, que levou à abolição da Constituição Política da Monarquia Portuguesa de 1822 e ao restabelecimento, ainda que mitigado, do absolutismo.

Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872

Arte ou culto do génio?

Do objecto de culto ao culto do indivíduo. Kandinsky afirmava que toda a arte é sacra ou não é arte… concordamos, a arte tem essa capacidade de nos provocar espanto, admiração e respeitabilidade. Este arrebatamento provocado pelo objecto artístico provoca em nós uma certa veneração ou culto[1].

Mas quando falamos de arte falamos de quê?

Talvez a nossa memória nos atraiçoe e nos remeta somente para uma arte nascida no século XIX, que nos condiciona na maneira como apreciarmos os objectos artísticos até aos nossos dias. Ancoramo-nos praticamente no artista génio, nascido no individualismo romântico. No egocentrismo deste artista. Na assunção do eu lírico que interage com a Natureza e com a natureza das coisas. No arrebatamento do sublime. No idealismo romântico exacerbado de sentimentalismo. No grau de subjectividade implícito aos objectos artísticos criados. No niilismo filosófico e religioso. No artista incompreendido. No artista maldito. No artista doentio que padece e sofre.

Quase toda a arte desde os finais do século XIX até à actualidade enferma destes mesmos pressupostos verificáveis nos inúmeros estilos e movimentos artísticos ocorridos neste período de tempo. Podemos assegurar que o romantismo é o triunfo do indivíduo. Em suma, o objecto de culto é o culto do indivíduo.

Centrados no artista não conseguimos afirmar, mesmo com o grau de subjectividade que essa avaliação acarreta, que Pablo Picasso ou, então, que Henri Matisse (por exemplo) sejam os grandes pintores do século XX; quanto muito podemos dizer que o primeiro foi um dos melhores pintores Cubistas e que o segundo foi expoente máximo do Fauvismo. Poderíamos convocar outros exemplos para ilustrar que a arte (deste período em análise, dispersa em múltiplos movimentos artísticos) é a arte do indivíduo. Recuemos a finais do século XIX e à pintura de Claude Monet: talvez possamos dizer que ele foi um dos maiores vultos do movimento Impressionista. Porém, sabemos que este movimento não nasce de uma reflexão teórica, de um manifesto, nem de uma homogeneidade estilística e plástica pré-concebida. Nasce de uma reacção ao “bom gosto” academicista, regrado, por parte dos artistas recusados no Salão de Paris (destinado aos artistas membros da Real Academia Francesa de Pintura e Escultura). De facto, a heterogeneidade de processos estilísticos eram notórios, pese embora Renoir ter dito que “numa manhã nenhum de nós já não tinha preto, e assim nasceu o Impressionismo”, numa tentativa de encontrar pontos comuns transversais aos pintores em ruptura com o Naturalismo oriundos (muitos deles) da escola de Barbizon. Apesar de todos os esforços para encontrar unicidade no movimento foi pela pena do escritor e pintor Louis Leroy que, em tons pejorativos, observando um quadro de Monet, Impressão - Nascer do Sol, exclamou: -“eu bem o sabia! Pensava eu, se estou impressionado é porque lá há uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel! Um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha[2]”. A crítica poderá não ter sido totalmente descabida, mas analisando à distância e colocados na posição do triunfo dos “recusados”, a crítica sai denegrida. Talvez tenha sido a primeira maior derrota da crítica de arte e dos críticos que doravante quando não gostam, não o dizem, ignoram. Porém, assumida a designação de Impressionistas por parte destes pintores (recusados), dando-lhes força e coesão, cedo se depararam com as divergências individuais: Paul Cézanne haveria de imprimir às suas obras um cunho pessoal abrindo portas ao Cubismo de Braque e Picasso; Paul Gauguin haveria de encontrar nas cores puras do exotismo haitiano a afirmação pessoal influenciando não só os pintores simbolistas, como também os fauvistas; Van Gogh uma mente conturbada e espirito inquieto desperta, inicialmente, para o realismo social acabando nas magistrais obras de índole expressionistas. Em abono da verdade, e para sermos rigorosos, falamos de percursos artísticos individuais com mútuos contágios num perpétuo movimento de pesquisa estética e de abordagem plástica egocêntrica. A arte do século XX vai sublinhar este aparente paradoxo de niilização da arte e do arrebatamento do indivíduo enquanto artista. Esta dispersão terá consequências determinantes na maneira como abordamos a criação artística. A arte que outrora nasceu de uma encomenda, de um caderno de encargos, de um programa bem definido, cabendo ao autor a mera execução (capacidades objectivas) passa paulatinamente para a subjectividade interpretativa centradas no indivíduo. É uma arte centrada no culto do ego… Seria fastidioso enumerar todos os movimentos artísticos e todos os artistas que almejaram a serem os percursores de um novo movimento. O triunfo do individualismo terá como consequência a dispersão de propostas e em corolário a sua efemeridade enquanto movimento. Enquanto o primeiro tende para a dispersão o segundo tende para a unicidade. E efectivamente a arte contemporânea é a arte do indivíduo.

Não evocando todos os movimentos artísticos (Cubismo, Futurismo, Fauvismo, Expressionismo, De Stjil e o Dadaísmo) do início do século XX, até à primeira Guerra Mundial, foram os Futuristas os primeiros a proporem uma radicalização contra o status quo artístico, político e cultural, com o seu manifesto publicado no jornal Le Figaro em 1909, propondo uma guerra sem tréguas a toda arte do passado, à destruição dos museus e a tudo aquilo que não convocasse o Futuro: “um automóvel que ronca, que parece metralhar enquanto corre, é mais bonito que a Vitória de Samotrácia”[3]. As rupturas eram evidentes mas, por fim, foram os Dadaístas (1916) com as propostas mais radicais: recomendando a morte da arte, porque a arte é a vida; Dada é arte; Dada não é Nada. Os movimentos subsequentes são meros sucedâneos dos Dadaístas… A arte e os artistas deparam-se com novos campos plásticos e territórios a explorar. A massificação das escolas de ensino artístico, dos operadores e dos criadores não se coaduna com os valores tradicionais de objectividade técnica de representação ou nos modelos figurativos clássico. Assim, o corpo poiético da última metade do século XX «corresponde à niilização, à coisificação, à dispersão do corpo, à fragmentação, à criação volátil de novos signos e símbolos da arte, dando origem à exacerbação do individualismo nas suas mais díspares manifestações»[4]. Uma nova arte iconográfica.

R. Mutt, (are mutt / pacóvios), 1917

concebido por: Elsa von Freytag-Loringhoven (peça erradamente atribuída a Marcel Duchamp) é a grande gargalhada da arte contemporânea.

Depois do "ready-made" a arte nunca mais voltou a ser a mesma. Se alguma objectividade houve conferido no acto criativo, acompanhada por uma autenticidade observável, ela foi reduzida a um nível meramente rudimentar. Uma arte visual conceptual, ou mais artisticamente arrogantemente, a uma arte porque eu digo que é arte (Joseph Kosuth[5]). Não nos colocamos diametralmente opostos a esta singular firmeza, nem nos move nenhuma animosidade às novas formulações intelectuais de chamar "arte" a este ou aquele objecto ou, ainda, a qualquer actividade performativa. Interrogamo-nos sim, «no sentido e no dia em que a arte deixar de ser portadora da dimensão “poiética”, impossibilitando à comunidade artística construir um “juízo crítico”, capacidade extrema de sentido, dizível, na medida em que o objecto estético se caracteriza pela expressividade apreendida não só pelo sentimento, mas também pelo entendimento, diremos que a arte prostitui-se ao eclectismo crítico fuliginoso, ou às intervenções artísticas de simples persuasão, ou então, a valores perniciosos ditados pelo mercado “da arte de bem negociar”»[6].

Em epílogo, assistimos à transmutação do objecto de culto para o culto do individuo. Isto é arte, porque eles dizem que é arte. A arte passou a ser uma questão de crença e de Fé. A maior parte da arte “contemporânea” foi capturada pela especulação financeira e está refém da sua própria estrutura “religiosa” assente numa “cúria artística”. Os Museus, os Coleccionadores, as Galerias de Arte, os Directores criativos, os Curadores, os Críticos de arte e, agora, os Influencers, passam a desempenhar a missão de justificar culturalmente perante o poder político e económico. A entrada em cena destes novos protagonistas cabe-lhes a missão de “evangelizar” o seu público, potenciais crentes, de uma arte que se quer rara e única, (porque só essa é válida para o mercado) criando uma rede de influência filtrando, por omissão, todo o trabalho que se vem fazendo fora desse circuito. Acreditamos na resiliência de alguns artistas recusados, ostracizados, produtores de uma arte alternativa, fora dos ditames da moda que negam o culto centrado no artista, de uma arte que se transformou na actualidade em intervenções de simples persuasão e que é ditada unicamente por outros valores. Cientes da complexidade exógena à criação artística diríamos que a Arte deverá recusar o culto do egocentrismo e deixar ao “tempo, esse grande escultor,[7]” e à História, o papel de a perpetuar.

Os artistas criam. A Arte, essa é feita pelos Homens!

Texto, 1998-2018 © Luís Barreira

[1] Poderíamos compartimentar a História da Arte segundo o culto prestado:

Idolatrismo — Pré-história

Politeísmo — Antiguidade Clássica

Teocentrismo — Idade Média

Antropocentrismo — Renascimento e Barroco

Egocentrismo — Romantismo até aos nossos dias…

[2] Publicado no jornal Le Charivari.

[3] Manifesto Futurista, Marinetti, 1909

[4] Luís Barreira, Tese de Mestrado, O Corpo Poiético, pág.35

[5] Kosuth apud Acher, 2008

[6] Luís Barreira, Teoria da Arte, trabalho académico do Mestrado, p. 76

[7] YOURCENAR, Marguerite, O Tempo, esse grande escultor, Difel, 1985

Das muitas “Virgem do Leite” (Madonna Lactans) existentes é esta a pintura que mais me deixa estarrecido, diria que é aquela que mais me espanta, quer no sentido da composição plástica, quer no tratamento psicológico que o autor confere às personagens. Porém, o que é mais surpreendente nesta obra de arte é a dimensão humana que as personagens transmitem e que o Renascimento haveria de portar mais tarde. Podemos enquadrar esta obra no período de transição do Gótico para o Renascimento. Seguramente. Todo o programa compositivo está inserido dentro do contexto da arte gótica com nítidas influências da arte bizantina. Mas é o lado humano que as figuras apresentam lhe confere genialidade. Uma obra que rompe com a ortodoxia iconográfica medieval.

Read More

Base do Obelisco de Teosódio

Face oriental do pedestal, mostrando Teodósio oferecendo a coroa da vitória ao vencedor das corridas de bigas. O obelisco assenta sobre um pedestal de mármore com baixos relevos datados de quando o obelisco foi erguido em Constantinopla. Numa das faces, Teodósio é representado oferecendo a coroa da vitória ao vencedor das corridas de bigas; a cena é emoldurada com colunas e arcos coríntios, com espectadores alegres, músicos e e dançarinos que assistem à cerimónia. No parte inferior direita desse baixo relevo encontra-se um hidraulo (órgão hidráulico) de Ctesíbio; na parte esquerda encontra-se representado outro instrumento musical.

arquivo: 2005_08_08_DSC00968

Luís Barreira

Árvores em Sintra, 1996

Pintura

acrílico s/tela

30x40 cm

Luís Barreira

Homage to Helena de Almeida, 2018

série:

Fotografia

self-portrait, 95

Pintura

acrílico s/ papel

60x80 cm

Etienne Chevalier e Santo Estêvão / Virgem de Melun

Este quadro (díptico) é um dos mais inquietantes e enigmáticos quadros da pintura europeia: a Virgem de Melun. Realizado em 1450 por Jean Fouquet esta pintura está actualmente no Real Museu de Belas Artes de Antuérpia (Bélgica) e faz parte de um díptico cujo quadro da esquerda se encontra em Berlim (Staatliche Museen). Este díptico de complexa leitura iconológica e plástica merecerá a nossa melhor atenção e análise. E algumas questões poder-se-ão fazer neste momento. Quem são as personagens ali representadas? Estamos presentes de um quadro religioso? Qual o valor iconográfico das imagens? E qual a razão para as diferenças estilísticas e formais verificadas nos dois quadros?

Contextualizemos social e politicamente a pintura no seu tempo: estamos na França no século XV. Há muito tempo que a luta pelo trono francês se disputava entre duas casas reais (a casa Angevina[1], inglesa, e a casa Valois, francesa). Desde 1337 até 1453 que ingleses e franceses se encontravam em conflitos e guerras constantes, envolvendo várias gerações e reinados: esta guerra ficou conhecida pela “Guerra dos Cem Anos”. Com a vitória de Henrique V, rei inglês, sobre Carlos VI, rei francês, deveria por termo às longas hostilidades culminadas com a assinatura do Tratado de Troyes (1420). Não foi assim. Do tratado saiu um reino dividido e uma clara humilhação à coroa francesa. Se pela força das armas Henrique V ocupou o norte de França, incluindo Paris, por força do casamento com a princesa Catarina de Valois, filha do rei francês Carlos VI, Henrique V ficou legitimado a herdar o trono francês. Do tratado saiu ainda a obrigação de Carlos VI deserdar do trono o seu filho, o Delfim, Carlos VII.

Em 1422 morreram os dois reis em contenda, Carlos VI de França e Henrique V de Inglaterra. Como o herdeiro ao trono de Inglaterra, Henrique VI, ainda era um recém-nascido a regência foi entregue ao Duque de Gloucester passando a administrar a Inglaterra, e o Duque de Badford ocupou-se dos destinos de França. Nesse mesmo ano (1422) Carlos VII, o Delfim, assumiu a realeza em Bourges e empreendeu uma longa luta pela restituição do poder. Assim, a França encontrava-se dividida em dois reinos: nos territórios do norte governava o rei inglês, apoiado pelos Borguinhões, e nos territórios do sul reinava o francês Carlos VII, com o apoio dos Armagnacs[2].

Com a França dividida em pequenos feudos e interesses particulares coube a Carlos VII reorganizar o estado, instigando os franceses contra os ingleses e seus aliados, apelando à ideia de unidade e de patriotismo. Deste apelo assistimos, então, no consulado do rei Carlos VII, ao aparecimento de duas figuras históricas femininas que mudaram, de certa maneira, o curso da história: Joana d’Arc (c. 1412 – 1431) e Agnès Sorel (1422-1450) desempenhando diferentes papéis. Joana d’Arc, pela temerária bravura, foi heroína, tomando partido dos Armagnacs na longa luta contra os Borguinhões e os seus aliados ingleses. Foi receada pelos seus opositores, após a vitória sobre os ingleses em Orleães, conduzindo Carlos VII à cidade de Reims, onde foi coroado rei da França em 17 de julho de 1429. Durante um ataque ao campo de Margny, numa tentativa de libertar Compiègne, Joana acabou por ser presa (23 de Maio de 1430) pelos Borguinhões. Acusada de heresia e assassinato foi condenada à fogueira em auto de fé, com apenas dezanove anos. Para os partidários de Carlos VII, saídos vencedores desta contenda, encontraram na Joana d’Arc a heroína, a mártir, e rapidamente reconhecida pelo poder político e religioso como Santa[3].

Agnès Sorel cedo se fez notar na corte francesa. De dama de honra de Isabel de Lorena (rainha consorte do reino de Nápoles) passou a aia oficiosa da rainha Maria de Anjou mulher de Carlos VII, o pequeno rei de Bourges, “sem beleza, pouco inteligente e sem fortuna”. A sua juventude e beleza não passaram desapercebidas ao rei francês que a escolheu como amante, preferida. Agnès Sorel foi uma sedutora. Com o seu magnetismo influenciou políticos; com a sua beleza moveu barreiras; e com a sua ousadia espantou a corte. Segundo o cronista e poeta Georges Chastellain (mencionado no livro, 100 Masterpieces in Detail[4]) “a amante do rei era a única a aparecer num torneio montada num garanhão, com reluzentes armaduras prateadas cravejadas de jóias. Na igreja manifestava grande angústia nos seus pecados, mas quando caía em si, ela mantinha a cabeça bem erguida exibindo longos vestidos (com enorme cauda) assim como ousados decotes alguma vez usados por outras princesas”. O Bispo — citamos a mesma fonte — manifestou o seu desagrado ao rei sobre as vestes de Sorel aludindo à quantidade de pano que a não deixava ver o caminho a percorrer e, ao invés, a falta de decoro dos solícitos decotes que expunham os seios e mamilos da sua amante temendo fazer “escola” noutras mulheres. Agnès Sorel, a mulher mais bela do seu tempo, não foi só mais uma amante do rei, mas também teve a capacidade de alterar comportamentos e de influenciar politicamente o destino do reino. A importância de Agnès Sorel na vida do rei Carlos VII fez-se notar em toda a corte e naqueles que a visitavam, tendo sido observada pelo Papa Pio II que registou nas suas memórias: “seja na mesa, na cama ou na câmara do conselho, ela estava sempre ao seu lado[5]”.

Agnès Sorel angariava facilmente amizades em todos sectores da burguesia francesa que viam nela uma oportunidade de ascensão social e de um possível negócio. Ela era também uma mulher hábil no aconselhamento de amigos introduzidos na corte que viam nela um meio de assegurar a benevolência real. O grande mercador internacional e banqueiro do rei, Jacques Cœur, que guardava tesouros no seu palácio de Bourges, foi um amigo muito chegado da “amante real”. O primeiro diamante lapidado conhecido foi oferecido pelo rei à “Dame de Beauté”. Em poucos meses “a mulher mais bela do mundo” obtinha não só a graça real como o domínio de vários feudos: Vernon, Issoudun, Roquecezière, Beauté-sur-Marne oferecendo-lhe ainda a posse de Loches.

A ascensão meteórica de Agnès Sorel foi interrompida aos 28 anos quando estava grávida do quarto filho. Durante a campanha de Jumières onde se encontrava o rei, Agnès Sorel deslocou-se até ao local — à vila de Le Mesnil-sous-Jumièges —, num dia invernoso, para poder estar mais próxima dele. Foi aqui que ela de repente ficou doente e acabou por morrer. Suspeitos de assassinato foram muitos: e desde logo se suspeitou de Jacques Cœur; incluindo o filho do rei, Louis XI, que não aprovava a relação amorosa do pai com a amante. Causas da morte: desconhecidas. Envenenamento por mercúrio são as causas mais prováveis[6]. No entanto, esta teoria conspirativa pode não ter sustentação porque naquela época o uso de mercúrio na cosmética ou na desinfestação de insectos ou vermes era usual.

Apesar de tudo, Agnès Sorel, além de devota, era crente na Virgem Maria. E pressentindo que a vida lhe escapava deixou todos os seus bens à Colegiada de Loches para que fossem rezadas missas na salvação da sua alma. As jóias foram deixadas à família e ao rei. E, acreditamos, que gostaria de ser relembrada como mãe que deu quatro filhos ao rei. Aceitamos que a própria vida de Agnès Sorel se encarregou de escrever o guião para o díptico a Jean Fouquet e que, provavelmente, terá sido a última vontade de Agnès Sorel de se imortalizar. Este quadro é, sobretudo, uma declaração de amor à maternidade, à mãe que deu à luz quatro filhos “Bastardos de França” que o rei Carlos VII haveria de legitimar. Coube a Étienne Chevalier, conselheiro da corte do rei Carlos VII, fiel testamentário, de encomendar a Jean Fouquet o Díptico para ser disposto na capela funerária de Agnès Sorel na catedral de Melun[7]. Fazendo-se representar no quadro como forma de lealdade e fidelidade ao rei e à amante do rei. Por vontade dela, do rei ou do fiel conselheiro, a “Virgem de Melun” não é mais do que uma metáfora do poder feminino e uma homenagem ao amor de mãe. Muitas perguntas ficarão sem resposta e o mistério da “Virgem de Melun” permanece.

Jean Fouquet, Virgem de Melun, 1450

A Virgem de Melun não é, seguramente, uma pintura religiosa[8]. Ela esconde a misteriosa história da mulher mais formosa de França[9]: La Belle Agnès Sorel cuja vida esteve envolta em amor, paixão, drama e morte.

O quadro com a “Virgem de Melun” apresenta-se do mesmo modo que as deidades femininas haviam sido representadas ao longo da História. O culto ao divino e à fertilidade assimilado pelas várias civilizações e que no cristianismo, em particular, deu lugar à virgem lactante, à mãe de Cristo, símbolo do amor materno. À semelhança das inúmeras representações de Maria amamentando Cristo, a “Virgem de Melun” pretende sublinhar o amor que está subjacente à maternidade. E é neste sentido que a devemos observar. O que as formas revelam, as sucessivas velaturas do tempo escondem a verdadeira identidade. Será esta a verdadeira Agnès Sorel, a amante do rei Charles VII, que morreu aos 28 anos logo após o nascimento do seu último filho – único rapaz?

Cremos que sim!

O modo irreal da figura central e como é tratada toda a composição faz-nos viajar para um mundo onde a beleza nos parece incorruptível contrastando com um cenário escuro, de querubins vermelhos e azuis, numa espécie de “tabernáculo com dez cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins (Êxodo 26:1). O tratamento formal e plástico não são uniformes em ambos os quadros: enquanto o primeiro, da esquerda, retratando Étienne Chevalier, cavaleiro conselheiro da corte do rei Carlos VII, com o seu patrono Santo Estêvão à sua ilharga, segue os princípios plásticos do renascimento italiano: como a introdução de elementos arquitectónicos no espaço cénico é orientada segundo as regras da perspectiva; o claro-escuro e a luz são tratados de uma forma homogénea em todo o quadro; as personagens são retratadas com carácter realista; registamos numa pilastra, dois planos distintos em perspectiva, onde está inscrito o nome de Étienne Chevalier (IER ESTIEN).

O segundo quadro (Virgem de Melun) é exaltado o valor iconográfico da imagem em detrimento do realismo. Valores verificáveis na pose “seráfica” da Madonna e na candura do menino; nas cores etéreas da pele contrastando com as berrantes cores dos querubins em plano de fundo; na acentuação do seio desnudado; na falta de estrutura anatómica deixando observador com dúvidas se a Madonna está sentada ou de pé, e o mesmo se aplica para o local onde o menino está apoiado (sentado no regaço? Na coxa da mãe?). A teatralidade assumida neste quadro assenta em valores irrealistas que nos remete para uma leitura do essencial. Agnès Sorel reina! Reina coroada à semelhança do padroeiro Santo Estêvão representada com a coroa de martírio da cristandade. Reina como “O Senhor reina! As nações tremem! O seu trono está sobre os querubins! Abala-se a terra! (Salmos 99:1).

Texto © Luís Barreira, 2010-2018

[1] Angevinas (de Anjou) ou Plantagenetas são originários do Condado de Anjou, actualmente parte de França, e chegam ao poder em Inglaterra através do casamento de Godofredo V, Conde de Anjou, fundador da dinastia, com Matilde de Inglaterra, a herdeira de Henrique I. O primeiro rei Plantageneta foi Henrique II, filho de ambos. A dinastia Plantageneta é um ramo da dinastia de Anjou, à qual Godofredo pertencia.

[2] A facção dos Armagnacs, no século XV, constituía um dos dois partidos oponentes que travaram uma guerra civil, na França - paralelamente à Guerra dos Cem Anos. Os adversários dos Armagnacs eram os Borguinhões. Na origem, o conflito envolvia, de um lado, o Duque da Borgonha, João sem Medo e, do outro Luís, duque d'Orleães. Desde 1393, quando Charles VI enlouquecera, a França foi governada por um conselho de regência presidido pela rainha Isabel da Baviera.

A guerra civil dos Armagnacs e Borguinhões teve início a 23 de novembro de 1407, quando o Duque d'Orleães foi assassinado, por ordem de João sem Medo. O conflito debilitou enormemente a França, já em luta contra a Inglaterra, na Guerra dos Cem Anos. A guerra entre Armagnacs e Bourguignons só terminará quase trinta anos depois, com a assinatura do Tratado de Arras (1435). João sem Medo também será assassinado, em 1419, pelos Armagnacs. In Wikipedia

[3] Joana d’Arc, 25 anos após sua morte em 1456, foi reabilitada pelo Papa Calisto III, por considerar seu processo inválido, e canonizada em 1920, pelo papa Bento XV.

[4] Rose-Marie & Rainer Hagen, 100 Masterpieces in Detail, Taschen. Pag.100.

[5] Ibidem. Pag.100.

[6] Enquanto à causa da morte foi originalmente pensada ter sido de disenteria. Em 2005 cientista forense, francês, Philippe Charlier examinou os seus restos mortais e determinou que a causa da morte foi envenenamento por mercúrio, mas não ofereceu nenhuma opinião sobre se ela foi assassinada.

[7] René Connat, Histoire de Montreuil, Village d'hier ville d'aujourd'hui, ses seigneurs et leurs domaines, 3e partie, 2012. p. 3

[8] No reverse do quadro e atestado pelo notário em 1775 pode ler-se: “A Virgem Santa, com feições de Agnès Sorel, amante do Rei Carlos VII de França, falecida em 1450”

[9] Da corte do rei Charles VII (1403-1422-1461). [nascimento-reinado-morte]

Templo de Luxor

Divindade Min

Foto by Luís Barreira

arquivo: 2018_07_16_DSCF9242

Um phallus[1] negro…

Há comportamentos sociais baseados em crenças ou em superstições que são transversais a quase todas as culturas ou civilizações. Estes actos, supostamente espontâneos, não são mais do que decalques em finas camadas translucidas que a história se encarrega de revelar em prol de uma memória colectiva. A complexidade de crenças religiosas no antigo Egipto exige-nos algum distanciamento para melhor compreender certos comportamentos sociais e civilizacionais. O Templo de Luxor[2] dedicado a Ámon (deus do Sol) é exemplo. À medida que se descobre as diversas camadas históricas, que o tempo e os homens se encarregaram de registar, o visitante depara-se com um phallus negro no santuário provocando, mesmo ao mais incauto visitante, espanto e admiração. Uma figura de uma divindade itifálica chamada Min — deus da fertilidade — é alvo de atenção dos novos “peregrinos”. Assim, a compreensão da civilização egípcia passa pela revelação da imagética verificada; sendo as manifestações artísticas, provavelmente, aquelas que melhor sintetizam o pensamento e a essência de um povo e de uma cultura.

Na antiga capital, Tebas, o Templo de Luxor, que outrora serviu ao culto ao deus Ámon, transformou-se, nos dias de hoje, em práticas de veneração pouco ortodoxas por parte de muitos dos “forasteiros” que ali se dirigem. O fascínio pelo Templo de Luxor não é só de hoje. Alexandre Magno (332 a.C.) quando conquistou o Egipto reconstituiu o santuário em sua honra (respeitando os costumes e as práticas religiosas); os cristãos (I d.C.) converteram-no numa igreja apagando quase por completo todos os vestígios pagãos[3]; e os muçulmanos edificaram uma mesquita de Abou El-Hagag (X d.C.) dentro do templo ainda hoje aberta ao culto. Este arrebatamento e admiração está patente no enorme “saque” perpetrado durante séculos por parte das potências conquistadoras e colonizadoras, que os dois obeliscos do templo de Luxor são exemplos: um encontra-se no seu local original e o outro foi levado para Paris[4]. Poder-se-á perguntar: terão o mesmo carácter simbólico estes dois obeliscos em contextos diferentes? Confesso que no dia em que vi o obelisco levado de Luxor para Paris, erigido na Praça da Concórdia, me fez lembrar as cabeças guilhotinadas da revolução francesa — ironia do destino; o outro, em Luxor, levou-me a indagar a complexidade desta civilização e as origens — o corpo poiético — de tais construções. Em suma, o que o homem tende em apagar, a idiossincrasia humana tende a unificar. Assim, os novos visitantes do templo de Luxor chegam com outros propósitos, com outras crenças e, quiçá, com as mesmas inquietações.

As paredes laterais exteriores do santuário do templo de Luxor estão cobertas de hieróglifos e imagens referentes à mitologia egípcia sobressaindo, numa das paredes, o deus Min com o falo erecto, com uma cor negra, testemunha da oleosidade deixada pelo contacto táctil dos recentes forasteiros ao longo dos últimos tempos. Estes novos adoradores, crentes, ou supersticiosos, acreditam que os desejos expressados serão correspondidos se passarem a mão pelo phallus de Min. Verdade ou não, não pude comprová-lo. O que posso afirmar é que o falo, enquanto símbolo de virilidade, força e de fecundidade, foi adorado por diversos povos desde a antiguidade[5] até aos nossos dias[6] ganhando formas elaboradas, quiçá dissimuladas, remetendo-nos quase sempre para simbologia do poder.

Se Ámon é o deus do sol a que o templo de Luxor foi dedicado, Min era uma divindade itifálica egípcia promotora da fertilidade presente na vida quotidiana. E as formas escultóricas que melhor representam o sincretismo de Ámon, de Min e de Osíris são seguramente as formas erectas: os obeliscos. Recorremo-nos à imagem e à sua iconologia assim como à mitologia egípcia para podermos encontrar esta analogia entre o phallus e os obeliscos. Assim, revestidos de grande valor simbólico os obeliscos, culminados por formas piramidais — cúspides —, são a depuração da forma inspiradoras de muitas estruturas na arte e na arquitectura egípcia inclusive as grandes pirâmides. Uma das primeiras manifestações artísticas conhecidas é a pedra benben (piramidal) representando a terra, o monte, onde o deus Sol (Ámon-Rá), que entre o ciclo do nascer e o ocaso, executa os actos de criação. Deste modo as pirâmides simbolizam, sobretudo, as origens e o conhecimento. O interior da pirâmide pertence ao mundo do além, dos mortos.

Reza a lenda que Geb (Terra) e Nut (Firmamento) tiveram quatro filhos: Seth, Osíris, Isis e Néptis. Osíris, rei do Egipto, casou-se com a sua irmã Isis e Seth com desejo do poder planeou a morte de Osíris: meteu-o num sarcófago e atirou-o ao Nilo tendo aportado a Byblos, na Síria. Isis, numa visão, descobriu o que Seth perpetrou e foi em busca do marido a Byblos recuperando o seu corpo. Seth num último acto de desespero esquartejou Osíris em catorze pedaços espalhando-o por todo o Egipto impedindo-o assim de um possível regresso à vida. Apesar de tudo, Isis recuperou o corpo do marido excepto o pénis que Seth atirara ao Nilo tendo sido comido por um peixe. Então, Isis concebeu um pénis artificial acabando por dar à luz dois filhos (Hórus e Min). Hórus, tendo sido amamentado até idade adiantada, acabou por vingar a morte do pai assassinando Seth. Por último, Anúbis[7] ressuscitou Osíris com um “aperto de mão” passando a reinar a vida eterna e juiz dos mortos.

Será fácil de entender que a tríada divina — Osíris (pai), Isis (mãe) e Hórus (filho) — tenham sido as deidades egípcias mais importantes e que o phallus artificial simbolizando a fertilidade e a paternidade, que a “pedra gerou”, ganhe importância iconográfica. Primeiro na divindade Min, depois na pureza das formas geométricas. Não é de estranhar que o obelisco em torno do qual os egípcios estabeleceram culto tenha dado lugar às formas que melhor simbolizavam o poder: o poder que glorifica a memória de Osíris; o poder que menciona a proximidade do deus sol, Ámon, e por último, o poder que sintetiza as formas da natureza, dos picos das montanhas, lugares sagrados reservados aos mausoléus.

[1] Phallus [Latim]. Pénis erecto.

[2] Este templo era dedicado ao deus Amon, era também dedicado às divindades Mut (esposa de Amon) e Khonsu. Construído principalmente durante o reinado de Amenhotep III (1390 a 1352 a.C.), é um belo exemplo da capacidade técnica e decorativa dos egípcios deste período.

[3] “Em vez disso, deverão destruir os seus altares pagãos, quebrem os obeliscos que eles adoram e derrubem os seus vergonhosos ídolos. Não deverão adorar outro deus senão só Jeová, porque é um Deus que requer uma lealdade absoluta e uma devoção exclusiva.” Êxodo 34:12 (O Livro)

[4] O vice-rei do Egipto, Mehmet Ali, ofereceu os dois obeliscos de Luxor ao povo francês em 1829, mas só um é que foi colocado em Paris.

[5] Abichegam é uma cerimónia hindu de culto ao falo ligada à divindade Xiva; Kurupi é um deus mitológico guarani; Menhir cravado na terra como forma de a fecundar pelos povos pré-históricos; Min é uma divindade egípcia itifálica, que além de proteger as caravanas, promovia a fertilidade; Priapo é o deus grego da fertilidade, filho de Dioniso e Afrodite; e Frey deus nórdico com os mesmos propósitos.

[6] O mais antigo phallus encontrado foi na gruta Hohle Fels e estima-se ter cerca de 28000 anos. E o mais recente e significativo culto ao phallus celebra-se, ainda hoje, no “Festival do Falo de Aço” — Kanamara Matsuri — na cidade de Kawasaki, Japão, celebrando a entrada da primavera de forma inusitada.

[7] Deus egípcio antigo dos mortos e moribundos, guiava e conduzia a alma dos mortos no submundo, Anúbis era sempre representado com cabeça de chacal, entretanto os egiptólogos mais conservadores afirmam que não há como saber com certeza o animal que o representa, era sempre associado com a mumificação e a vida após a morte na mitologia egípcia, também associado como protector das pirâmides.

Templo de Luxor, 2018

arquivo: 2018_07_16_DSCF9259

Texto/Fotos 2018©Luís Barreira

Desenho de Ana Guerreiro, 1991

Antes, era nada

Na finitude de ser coisa, com nome

Incapaz de ver o nada

donde fui tirado, revelo um segredo

onde estou mergulhado:

Serei Nada

Pasquale Cati (1550-1620)

O Concílio de Trento em 1545 e 1563

Fresco, 1588-1589

Igreja de Santa Maria em Trastevere, Roma

imagem: Wikipedia

Não foram só as práticas religiosas, os motivos de divergências entre Protestantes reformistas e Católicos. Os conflitos políticos entre autoridade da Igreja Católica Romana e os governantes das monarquias europeias em ascensão acentuaram-se. A Europa dos Estados começa a ganhar força de uma nova realidade política. Governados por monarquias absolutistas, estes desejavam para si, além do poder político, o poder espiritual e ideológico da Igreja e do Papa, muitas vezes para legitimar o direito divino dos reis.

A cobiça pelo quinhão despendido pelos crentes, com bulas e indulgências, fizeram com que as teses protestantes recolhessem o apoio de quase toda a sociedade incluindo a nobreza. Assim, a burguesia em crescimento, capitalista, sentia-se mais confortável aderindo às teses protestantes, que não olhavam para a usura como um comportamento ético condenável ao contrário da Igreja Católica Romana e os mais pobres viam nas teses protestantes uma nova liberdade espiritual. A Reforma Protestante exorta o regresso aos valores cristãos de cada "indivíduo". Segundo Bernard Cottret, "a reforma cristã, em toda a sua diversidade, aparece centrada na teologia da salvação. A salvação, no Cristianismo, é forçosamente algo de individual, diz mais respeito ao indivíduo do que à comunidade", ao invés da pregação romana que defende a salvação na igreja. Assim, Martinho Lutero, no dia 31 de Outubro de 1517, proferiu três sermões contra a "avareza e o paganismo" na Igreja romana, condenando as indulgências, a riqueza ostentatória da igreja católica romana, e foram pregadas as 95 Teses na porta da Catedral de Wittenberg. Este facto é considerado como o início da Reforma Protestante.

Após a Reforma Protestante protagonizada por Martinho Lutero na Alemanha (Luteranismo), Calvino em Genebra (Calvinismo), Menno Simons em Zurique (Anabistas) e Henrique VIII em Inglaterra (Anglicanismo), o Papa Paulo III viu-se obrigado a convocar o Concílio de Trento como resposta à Reforma Protestante que se expandia no território europeu.

Contra a crescente disseminação das ideias protestantes, nomeadamente no centro e norte da europa, provocando a maior divisão no seio do cristianismo, a Igreja Católica Romana convocou o Concílio de Trento, que resultou no início da Contra-reforma ou Reforma Católica, na qual os Jesuítas tiveram um papel importante. O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, é conhecido como Concílio da Contra-Reforma. Neste Concílio tridentino todo um corpo de doutrinas católicas havia sido discutido à luz das críticas protestantes. Após dezoito anos de trabalho, interrompido várias vezes, os teólogos elaboraram os decretos que depois foram discutidos pelos bispos em sessões privadas, tendo sido promulgadas solenemente em sessão pública em 1562.

O Concílio de Trento não só condenou, como definiu o pecado original recuperando entre outras medidas o Tribunal do Santo Ofício (inquisição) e a criação do Index Librorum Prohibitorum (Lista dos Livros proibidos) com uma relação de livros proibidos pela igreja. Outras medidas incluíram a reafirmação da autoridade papal, a manutenção do celibato, a supressão de abusos envolvendo indulgências e a adopção da Vulgata como tradução oficial da Bíblia.

A Arte, a partir de então, deverá estar sob controlo da Igreja Católica com directrizes bastante rígidas apelando à compaixão, ao sofrimento, à dor, à tristeza, à caridade, ao amor por Deus. A arte Barroca será dominada pelo esmagamento do observador perante a teatralidade e a imponência dos espaços. O corpo renascido da Antiguidade Clássica dará lugar ao corpo elegíaco do Barroco.

Senatus consultum de Bacchanalibus

"Decreto senatorial sobre as Bacanais"

O indecoroso palavrão — filho da puta[1] — transversal a todas as línguas latinas nem sempre foi assim. Na mitologia romana, de acordo com Arnóbio[2], Puta era uma deusa menor da agricultura, que durante as festividades da primavera, no início de cada ciclo de vida agrícola, presidia não só ao amanhar da terra, à poda das árvores, mas também ao poder de julgar, de ordenar, de representar, em suma, de manifestar o desejo de abundância. Recordamos que o culto à fertilidade remonta ao homem pré-histórico (mãe-natureza) e que nas civilizações clássicas personificaram na deusa Ishtar (acádios), na Astarte (fenícia), na Cibele (frígia), na Artemísia de Éfeso (grega), na Ísis (egípcia), na Vesta (romana) e, entre outras deusas de menor culto, na deusa Puta (no império romano, com maior incidência no sul de Itália) o mesmo desejo.

As práticas ao culto feminino — à deusa-mãe — eram comportamentos “vulgares” nas mais diversas civilizações antigas que se manifestaram de maneira semelhante nos rituais praticados: a exaltação da fertilidade através do sexo como ideia última de bem-aventurança. A maternidade jamais fora concebida sem uma relação sexual e, porventura, indissociável do prazer… reservando papéis diferentes para o homem e para a mulher. É fácil de sustentar que estas comunidades — sociedades matriarcais — facilmente deificaram a mulher em divindade: a Deusa-Mãe. A Deusa-Mãe enquanto divindade personifica a generosidade da Natureza, a maternidade e a fertilidade[3]. Enquanto o poder masculino, subalternizado, era demonstrado pela força e pela virilidade consubstanciada no acto criador. Os menhires, símbolos fálicos, fecundando a terra são a interpretação desse acto criador que nos parece mais assertiva. Assim, as inúmeras referências à Mãe-Natureza terão diversas representações e outros simbolismos consoante o corpus referencial do homem ao longo da sua existência. E a condição do ser humano jamais se separará o corpo do transcendente; a matéria do Absoluto; a arte da religião.

Recuemos no tempo para lembrar que o primeiro grande cisma religioso foi, seguramente, a passagem de uma sociedade matriarcal para uma sociedade assente no poder masculino: a patriarcal. E foram os gregos que nos relataram que no início foi o Caos, o universo onde os deuses não tomaram parte; do Caos nasceu Gaia (Terra); a Gaia pariu, sozinha, o céu (Úrano), o mar (Ponto) e as montanhas (Óreas). Mais tarde, Gaia escolhe o seu filho, Úrano, para que a fecundasse e que o resultado dessa união (primeiro relato de incesto) se tornasse o lar eterno para os deuses bem-aventurados: o Olimpo. O politeísmo grego arcaico, narrado por Hesíodo na Teogonia[4], assentava inicialmente na figura feminina Gaia (mãe-terra á semelhança do culto pré-histórico). Porém, à medida que a sociedade pendia para o poder masculino converteu-se numa religião patriarcal em que Zeus é o Deus dos deuses.

Da cosmogonia grega ao dogma cristão, do pecado original, um longo período histórico (c.5000 a.C. – 380 d.C.) a percorrer. Assistimos a comportamentos liberalizantes da relação do homem com o seu corpo. E se no início o sexo era uma forma de prazer, a maternidade era motivo para o culto divino. Levará vários milhares de anos para que o prazer extraído do acto sexual fosse coarctado e encarado como factor de destruição da unidade familiar que, por sua vez, corrói o tecido social. E não foram as religiões monoteístas as primeiras a censurar tais práticas. Por razão de Estado, os romanos viram no pater família[5] — chefe de família — a defesa nuclear da sociedade visando assegurar a submissão e a fidelidade da mulher e, por extensão, a paternidade dos filhos. Desta forma a organização da sociedade assinalou uma mudança definitiva para a monogamia defendendo os interesses de estado através do casamento[6]. É com o propósito semelhante, da defesa da família, que o cristianismo vai acentuar e condenar a concupiscência, as relações sexuais fora do matrimónio e mesmo dentro dele só com fins unicamente procriadores: o pecado da luxúria será o mais penalizante. Por isso cito: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne (Gálatas 5:16). Neste sentido, verificamos um acentuar misógino ganhando cada vez mais adeptos atribuindo à mulher a ideia de pecado original, ou seja a culpa de todos os males. A mulher ganha epítetos pouco dignificantes: a mulher adúltera, a mulher dissimulada, a mulher puta…

Escusado será dizer que nas religiões antigas esse sentimento em relação à mulher e ao sexo não era tão obstinado, pelo contrário. Na fenícia, em Antioquia[7], a adoração de Astarte, deusa dos Fenícios, da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra era venerada com as longas peregrinações de adoradores vindos de todo médio-oriente e tinham como principais rituais a adoração das imagens, libações, terminando em ofertas corporais de teor sexual. Práticas levadas acabo pelas sacerdotisas, mulheres de Antioquia, que Constantino aboliu por ofensa à moral cristã. O culto de Astarte ganhou popularidade entre outros crentes como a do rei Salomão que a adoptou em detrimento do seu Deus (Bíblia: 1 Reis 11:5)[8]. A importância deste lugar economicamente e religiosamente, rota de várias culturas, cruzamento de várias religiões em ascensão, fez com que Paulo[9] e Barnabé[10] escolhessem Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor (Actos dos Apóstolos 15:35).

O mesmo se passava com o culto à cognata Cibele (para os frígios) que, por sua vez, assimilada pelo sincretismo religioso grego a adoptou porque se assemelhava à sua Artemísia, irmã gémea de Apolo, deusa da caça. Assim, o culto da deusa autóctone dá origem à deusa Artemísia e o seu Templo em Éfeso (séc. VI a.C.) foi considerado uma das sete maravilhas da Antiguidade Clássica[11], passando a ser conhecida pela Artemísia de Éfeso. O grande centro pan-helénico em que se tornou Éfeso ganhou importância social, religiosa e política. E no século I d.C. Éfeso contava já com 200.000 habitantes. De tão cosmopolita cidade refundada pelos romanos em 129 d.C., ainda hoje, se adivinha ao longo da estrada de mármore, do Grande Teatro, dos Banhos públicos e da belíssima fachada da Biblioteca de Celso, transeuntes falando grego, latim e hebraico. Mas Éfeso encerra ainda um passado profano: Afrodite, sempre solícita para o amor, é coadjuvada por Priapo que presidiam à “casa-do-prazer” cujas ruínas existentes e as descobertas arqueológicas o revelaram[12]. Um pé desenhado numa pedra da calçada é tudo para que possamos dar com o antro do prazer. (há quem veja — explicação de guia turística — nesta inscrição a proibição de entrada a menores ou pelo menos a pés que não ocultasse por completo a inscrição: uma espécie de Bilhete de Identidade da antiguidade). Devemos ter algum distanciamento e, sobretudo, alguma reserva moralista sobre estes locais apelidados de bordéis: não imaginamos um bordel actual decorado com símbolos sagrados do cristianismo, pois não? A “casa-do-prazer” de Éfeso advém desse sincretismo do culto do sagrado com o prazer, perfeitamente pacíficos ao longo de milhares de anos.

No primeiro concílio de Éfeso (431 d.C.), convocado pelo Imperador Teodósio II, debateu-se, entre outros assuntos, o carácter Teótoco da Mãe de Deus e reforçou o valor simbólico de Maria (ver: Ouro sobre Azul). Éfeso convertida ao cristianismo passou a adorar a Mãe de Deus numa fervorosa devoção a Maria. Não será por acaso que a mãe de Jesus tenha passado os últimos dias da sua vida terrena em Éfeso antes do sono eterno.

Quer Antioquia, quer Éfeso, foram locais de disputa da nova religião monoteísta em ascensão: o cristianismo. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos (Actos dos Apóstolos 18:23). Uma longa viagem de evangelização nem sempre pacífica.

Estivemos a falar, sinteticamente, de um período histórico de comportamentos ou cultos religiosos que medeiam c.5000 a.C. até ao século IV d.C.; para ser mais preciso, até 313 d.C. com édito de Milão, por Constantino, que reconhece o cristianismo como uma religião dentro de outras deixando de as perseguir. Ou para ser mais preciso e encontrar um marco histórico fundamental para o cristianismo, foi 380 d.C. com o édito de Tessalónica[13] que o imperador Teodósio I reconhece o cristianismo como religião oficial do Império Romano perseguindo toda e qualquer religião pagã. Decorreram 67 anos de liberdade de culto e é tempo de conversão dos templos pagãos em igrejas católicas, da destruição da memória física do paganismo, de reforçar os valores de uma moral cristã e, sobretudo, em decalcar a hierarquia da igreja católica na estrutura política do império romano. A casa dos deuses — O Panteão Romano — edificado ao longo de muitos anos para albergar os deuses, as deidades, e o culto dos antepassados deveria ser agora abandonado no culto a uma nova religião monoteísta portadora de normas morais condenatórias da praxis milenar. Contudo, a cultura, os costumes, as festas e as festividades não se acabam por decreto. Dos festivais dionisíacos[14] gregos até à Saturnália, à Lupercália e aos Bacanais romanos — para enumerar somente as festividades com maior repercussão social — um enorme rol de festas estimuladoras de prazeres sexuais a condenar. As Bacanais, rituais destinados inicialmente somente a mulheres, cedo se tornaram tão populares em Roma que as festividades descambaram em desordem social. As mulheres dionisíacas de cabelos desgrenhados entrelaçados com serpentes ou com uma grinalda de hera, durante o culto a Baco, bebiam, dançavam aumentando o contacto físico e o desejo sexual associado à folia.

Em 186 a.C. o senado romano promulgou um decreto (Senatus consultum de Bacchanalibus) — ver imagem em cima e a tradução aqui — a proibir as Bacanais, festividades em rápida propagação que, segundo Tito Lívio[15] (c. 59 a.C. — 17 d.C.), era um culto no qual ocorriam as mais grotescas vulgaridades, bem como todo tipo de crimes e conspirações políticas nas suas sessões nocturnas. O incumprimento deste decreto, do Senado romano, proibindo estas festividades em toda Itália, com a excepção de casos particulares aprovados pelo Senado, levou à perseguição e condenação de muitos dos praticantes. Apesar do castigo ser severo, reservado aos prevaricadores, (segundo, Tito Lívio, houve mais execuções do que encarceramentos) as festas sobreviveram, principalmente, no sul de Itália.

O culto à deusa Puta ocupa esse espaço deixado pelas Bacanais. Durante estas festividades à deusa Puta, exercidos principalmente por mulheres jovens, faziam de conta que podavam (putare[16]) ao mesmo tempo que empunhando ramos de oliveira dançavam em êxtase em arrebatamentos sagrados entregando-se aos prazeres carnais em honra da deusa. Por fim, acreditavam que os filhos nascidos destes ocasionais encontros eram os filhos da Puta que, porventura, teriam um futuro brilhante.

Texto, 2018 © Luís Barreira

Inscrição de um pé indicando, supostamente, a "casa-do-prazer" em Éfeso.

Foto: Luís Barreira, 2005

[1] Figlio di puttana em italiano; fils de pute em francês; Hijo de puta em espanhol;

[2] Arnobius, Ante-Nicene Christian Library: Translations of the Writings of the Fathers down to A.D. 325. Volume. Ele refuta a idolatria pagã como sendo cheia de contradições e claramente imoral e, para demonstrá-lo, os livros III até IV estão repletos de informações curiosas colectadas de fontes confiáveis sobre as formas de culto idolátrico, templos, ídolos e as práticas greco-romanas de seu tempo, tudo utilizado por Arnóbio para ridicularizá-las.

19: The Seven Books of Arnobius Adversus Gentes, 2001, ISBN 1-4021-6865-9 p. 190.

[3] O Divino e a Fertilidade: https://luisbarreira.net/art/2015/11/15/divino-fertilidade

[4] Hesíodo, Teogonia, Cosmogonia, 116-133

[5] Segundo, Cleci Eulalia Favaro «a noção de família para os romanos, vem originalmente de famulus, escravo doméstico, e família para um conjunto de escravos pertencentes ao mesmo homem. Com o decorrer do tempo, a expressão ampliou o seu sentido original, concedendo ao pater famílias tamanho poder que se tornou modelo por excelência da família romana». in Imagens femininas: contradições, ambivalências, violências, p. 37

[6] O casamento civil manteve-se até ao Concílio de Trento, século XVII, passando a realizar-se na igreja.

[7] Antioquia, conhecida também por Antioquia-nos-Orontes: Era considerada como a porta para o Oriente. Júlio César, Augusto e Tibério utilizavam-na como centro de operações. Era também chamada de "Antioquia, a bela", "rainha do Oriente", devido às riquezas romanas que a embelezavam, desde a estética grega até o luxo oriental.

[8] "Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos sidónios, e a Melcom, o abominável ídolo dos amonitas"

[9] Paulo de Tarso pregou o seu primeiro sermão, e onde foram apelidados pela primeira vez os seguidores de Jesus de Cristãos (Bíblia: Actos 11:26).

[10] Barnabé é um dos primeiros profetas e professores da igreja em Antioquia (Atos 13:1).

[11] Antípatro de Sídon: “quando vi a casa de Artemísia que subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam seu brilho e eu disse: "Eis que, além do Olimpo, o Sol nunca olhou tão alto". Antologia Grega, IX.58

[12] Estas figuras estão actualmente no Museu de Éfeso.

[13] Édito dos imperadores Graciano, Valentiniano (II) e Teodósio Augusto, ao povo da cidade de Constantinopla.

"Queremos que todos os povos governados pela administração da nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como a pregou ele próprio, e que é evidente que professam o pontífice Dâmaso e o bispo de Alexandria, Pedro, homem de santidade apostólica. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica cremos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo sob o conceito de igual majestade e da piedosa Trindade. Ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos quem sigam esta norma, enquanto os demais os julgamos dementes e loucos sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e serão objecto, primeiro da vingança divina, e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa que adoptaremos seguindo a vontade celestial. Dado o terceiro dia das Kalendas de Março em Tessalónica, no quinto consulado de Graciano Augusto e primeiro de Teodósio Augusto.”

[14] Em Atenas, os cinco festivais dionisíacos ocorriam, espaçadamente, durante todo o ano: as Leneias em Janeiro/Fevereiro, as Antestérias em Fevereiro/Março, as Dionísias urbanas ou Grandes Dionísias em Março/Abril, as Oscofórias na segunda quinzena de Outubro e as Dionísias rurais em Dezembro/Janeiro.

[15] Tito Lívio, The History of Rome Vol V, Volume 5, Kessinger Publishing, 2004. Lívio é o autor da obra histórica intitulada Ab urbe condita (AUC; "Desde a fundação da cidade"), onde tenta relatar a história de Roma desde o momento tradicional da sua fundação 753 a.C. até ao início do século I da Era Cristã, mencionando desde os reis de Roma, tanto os primeiros como os Tarquínios.

[16] Latim (verbo: putare): Admitir, pensar, conjecturar, crer, fazer de conta, supor.

Lucas Cranach, o Velho

Phyllis e Aristóteles, 1530

Durante a Idade Média eram muito populares os contos de carácter moralista (cautionary tales[1]) que satirizavam principalmente comportamentos sociais. A popularidade destes contos, nomeadamente a lenda de Aristóteles e Phyllis, estão representados em inúmeros desenhos, gravuras, litogravuras e mesmo em esculturas desta época. Estas imagens comungam da mesma mensagem: que o pecado original quando associado ao poder e à sedução feminina subjuga, humilha, castiga o homem. Segundo São Paulo (5-67 d.C.) na primeira Carta a Timóteo, diz: A mulher deve aprender em silêncio e ser submissa - Não admitido que a mulher dê lições ou ordens ao homem. Esteja calada, pois, Adão foi criado primeiro e Eva depois. Adão não foi seduzido pela serpente; a mulher foi e cometeu a transgressão[2]. São Tomás de Aquino (1225 – 1274) repete e amplia o mesmo pensamento discriminador: O homem está acima da mulher, como Cristo está acima do homem. É um estado de coisas imutáveis que a mulher esteja destinada a viver sob a influência do homem[3] acentuando assim a misoginia medieval e a culpabilidade da mulher.

Em 1386, o poeta inglês John Gower incluiu um resumo do conto no Confessio Amantis[4] uma colecção de histórias de amor imorais. Gower ironiza dizendo que a lógica e os silogismos do filósofo (Aristóteles) não o salvam.

I syh there Aristotle also,

Whom that the queene of Grece so

Hath bridled, that in thilke time

Sche made him such a Silogime,

That he foryat al his logique;

Ther was non art of his Practique,

Thurgh which it mihte ben excluded

That he ne was fully concluded

To love, and dede his obeissanceA lenda de Aristóteles e Phyllis tem vários relatos e interpretações, mas o conteúdo moralista permanece em todas elas: Aristóteles aconselhou Alexandre (O Grande), seu aluno, a evitar a amante sedutora Phyllis[5] — que ele trouxera da Índia numa das suas conquistas — porque o distraía na sua aprendizagem.

Phyllis sentiu-se preterida e desencadeou um jogo de sedução ao mestre, Aristóteles. Phyllis passou a deambular no jardim com umas vestes transparentes deixando a descoberto o corpo esbelto despertando o desejo do velho mestre. Seduzido e enlouquecido por amor e desejo, Aristóteles cedeu à tentação de Phyllis. Então, Phyllis propôs ao velho mestre, como prova de amor, que gostaria de montá-lo, como se fosse um cavalo e ela pudesse desempenhar o papel de “dominatrix”; para tal, deveria gatinhar e relinchar quando ela brandisse o chicote nas suas nádegas. Embrutecido pelo ardor concupiscente, Aristóteles concordou com a proposta. A cilada estava montada, Phyllis tinha secretamente dito a Alexandre que testemunhou o acto vexante. Estupefacto com a ousadia do mestre, Alexandre terá retorquido: — Quem fazeis vós nesses propósitos? (acompanhado por risos de troça de todos observadores).

Aristóteles terá respondido: — De nada serve o conhecimento, a razão, nem a provecta idade perante uma jovem sedutora que quis provar que os encantos de uma mulher poderiam superar o intelecto masculino do filósofo. Meu estimado príncipe, se um velho homem foi enganado por causa do amor (eros) veja o que lhe pode acontecer nas mãos de uma mulher.

George Pencz, Aristóteles e Fyllis. 1530

Woodcut of Aristotle ridden by Phyllis by Hans Baldung, 1515

Aquamanile in the Form of Aristotle and Phyllis, late 14th or early 15th century, Metmuseum

texto: 2018 © Luís Carvalho Barreira

[1] A cautionary tale is a tale told in folklore, to warn its listener of a danger. There are three essential parts to a cautionary tale, though they can be introduced in a large variety of ways. First, a taboo or prohibition is stated: some act, location, or thing is said to be dangerous. Then, the narrative itself is told: someone disregarded the warning and performed the forbidden act. Finally, the violator comes to an unpleasant fate, which is frequently related in expansive and grisly detail. in Wikipedia

[2] Timóteo 2: 11-14.

[3] Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica. VOL II. São Paulo: Edições Loiola Edição bilíngue, 2002, 1.92.1 p 611.

[4] Aparece no poema sobre Apolónio de Tiro (Livro 8, 271-2018).

[5] Phyllis também é descrita como amante de Alexandre, ou possivelmente esposa, em vez da esposa de seu pai.

Apolo e as Musas, 1934

Abel Manta

século XX

óleo sobre tela

Faculdade de Belas Artes, Lisboa

“O século XIX terminou e não terminou em 1900[1]”.

É o caso de um quadro, Apolo e as Musas, de Abel Manta, de 1934, que sempre nos intrigou, dada a continuada convivência académica, e onde a crueldade dos gestos das Musas aliada ao desespero de Apolo, sempre nos fez desconfiar das virtudes de tais Musas. A composição, de pendor classicista, deste quadro de Abel Manta, reflecte o gosto da Academia e da Escola de Belas Artes[2] de então. Do naturalismo pitoresco ao romantismo elegíaco, a arte portuguesa do início do século XX, assim como é o caso particular da obra de Abel Manta, encontrou nas “musas apolíneas” o mote para o pendor e tema classicista. Este quadro de um estilo que deambula entre o gosto de anafados corpos femininos, ao modo de Rubens[3], até à alegoria de um “Almoço na relva” de Édouard Manet, revela-se ainda continuador de um realismo oitocentista e termina numa retórica erudita, que tem como objectivo ser convincente nas provas do concurso para professor das Belas Artes.

Luís Barreira, Teorias da Arte (mestrado), 1999

[1] José Augusto França, A Arte em Portugal no século XIX, 2º volume, Bertrand editora, Lisboa, 3ª edição, 1990. p.313.

[2] As instituições (Escolas, Universidades) pressupõem normas, disciplinas e as disciplinas encerram toda a rigidez de regras conservadoras não consentâneas com a actividade artística.

[3] De 1932 há um nu de Abel Manta de forte inspiração nos quadros de Rubens. Nomeadamente nas banhistas.

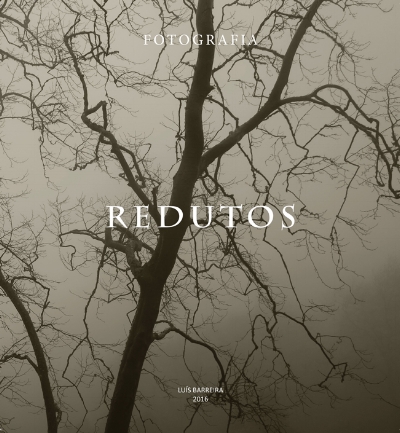

REDUTOS

Photography book

24.0x22.0 cm (9.45x8.66 in.)

123 Pages / 111 Photos

author edition, 2017

Limited edition (20 Books)

signed copy

Published by Luís Barreira

ISBN: 978-989-20-8025-3

Depósito Legal: 433873/17

Os redutos da Natureza.